【深度解析】台灣土壤分類:從剖面到土綱,揭秘寶島的地下世界

腳下的土地,蘊藏著哪些秘密?深入探索台灣土壤的多元面貌與科學分類。

本文重點速覽

- 土壤剖面與化育

- 舊有分類系統

- 美國新土壤分類

- 台灣主要土綱特性

- 新舊系統對照

一、土壤剖面:揭示土壤化育的層次密碼

台灣,這座美麗的島嶼,不僅擁有豐富的生態多樣性,其腳下的土壤更是千變萬化,承載著農業生產與生態平衡的重任。了解台灣的土壤分類,就像是揭開一個深藏於地底的「小宇宙」,幫助我們認識這片土地的過去、現在與未來。

土壤並非單一均質的物質,而是由不同層次組成的「剖面」。這些層次,被稱為「土壤層次」或「土壤發育層」,反映了土壤在長期自然作用下的化育程度。我們常見的土壤層次包括:

- O層 (有機質層): 主要由未分解或半分解的有機物質組成,通常位於土壤表層。

- A層 (表土層): 富含有機質,顏色較深,是植物根系活動的主要區域,也是農業耕作的重點層次。

- B層 (化育層): 位於A層之下,是土壤物質(如粘粒、鐵、鋁、有機物等)淋洗或轉化後沉積的層次,具有明顯的結構和顏色變化。

- C層 (母質層): 由未經顯著化育的原始岩石或沉積物組成,是土壤形成的基礎。

在台灣的西部農耕土壤中,我們經常觀察到A與C層同時存在,或僅有C層,亦或是A、B與C層同時出現,這顯示了台灣土壤化育程度的多樣性。例如,由大河沖積形成的平原土壤,初期可能只有母質層(C層),但經過長期耕作後,便能逐漸形成富含有機質的A層。若再經由自然的風化與淋洗作用,有機物、鹽類、粘粒、鐵、鋁、錳等物質會從上層土壤向下移動,最終在下層沉積,形成不同特性的B層。因此,由O、A、B層等三層次之不同種類的排列與組合,就可分類成幾百種不同的土壤類型。

根據已調查的數據,台灣的農耕土壤約有620種,山坡地土壤約有432種,而目前正在調查的高山森林土壤預計也將超過300種,總計台灣的土壤類型預計將達到1300種以上,這是一個相當驚人的「地下寶庫」。

二、台灣土壤分類的演進:從舊稱到新系統

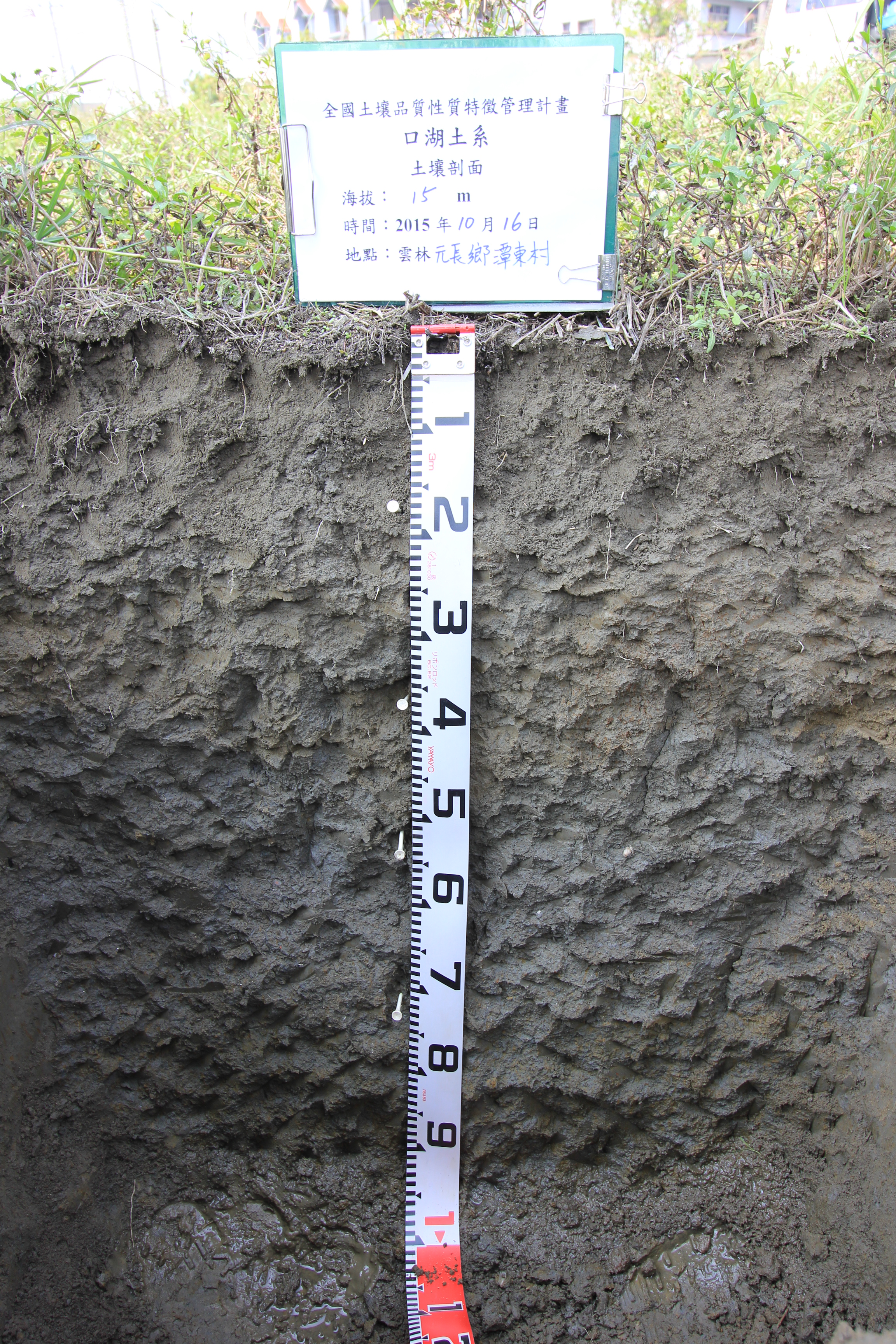

過去,台灣地區的土壤分類主要依循美國農業部1949年建立的系統來加以歸類,再依臺灣地區特有之土壤特性及性質加以命名而成。其中,「土系」(soil series) 是土壤分類的基本單位,通常以地名來命名,例如平鎮土系、淡水土系、鹿港土系、林邊土系、瑞穗土系等,這些名稱至今仍在使用。

此外,早期也常以「大土類」或「土類」來稱呼台灣地區具代表性的區域性土壤。這些名稱多半是根據土壤母質來源、剖面顏色及其特性來命名,例如石質土、灰壤、灰化土、崩積土、黃壤、紅壤、黑色土、老沖積土、新沖積土、混合沖積土、鹽土、台灣粘土等。這些名稱自民國40年代以來廣為流傳,即使在學術界已不常使用,但因其直觀且易於理解,仍為一般農民所習慣。

然而,這些舊有名稱均是美國於1960年代以前所建立之土壤分類系統下所使用之名詞,有其不適切及困擾處,因此現在已大都不為學術界使用,但在土壤肥培管理及學術研究上常造成困擾。因此,美國農業部於1975年建立了全新的土壤分類系統 (Soil Taxonomy),這套系統係由六個分類綱目 (Category) 所組成,其中最高級的綱目便是「土綱」(Soil Order)。這套新系統更加強調土壤的實際特性與形成過程,提供了更為精確和科學的分類依據。

三、台灣主要土綱類型與特性:寶島地下的多元面貌

根據美國1975年建立的Soil Taxonomy系統,台灣地區的土壤可概略區分為以下幾種主要土綱,它們各自擁有獨特的形成條件與特性:

- 有機質土 (Histosols): 在深度10公分以上有大於20%以上之有機物(或大於12%以上之有機碳含量)之土壤,主要分佈於高山湖泊中或其旁邊之土壤。彰化縣之快官地區有此土壤。

- 淋澱土 (Spodosols): 有一由有機物與鐵、鋁結合之物質被水由上層土壤帶至下層所形成之淋澱化育層者,大都在砂質地之高山平坦地區,有強烈的淋洗作用。阿里山地區及水里的山區有此土壤。

- 灰燼土 (Andisols,或火山灰土): 含有火山灰特性之土壤(如土壤很輕,無定型性質很多,對磷吸附力很強等特性),主要生成於火山地形之陽明山國家公園內。

- 氧化物土 (Oxisols): 土壤已經化育很老(幾十萬年以上),土壤中僅剩餘氧化鐵、鋁等性質者,土壤肥力很低,B層有一氧化物層生成者,大都在紅土臺地上。如桃園縣埔心、南投縣埔里、屏東縣老埤等臺地之紅壤。

- 膨轉土 (Vertisols): 在土層一公尺內含有30%以上之粘粒(直徑小於0.002mm者之土粒),會隨水分多寡而呈膨脹、收縮之特性者,濕時地面突起,乾時龜裂者。在臺灣東部之石雨傘地區有此土壤。

- 旱境土 (Aridisols): 臺灣地區實際上沒有乾旱氣候條件,應無此土壤,但因此類土壤包含鹽土,故臺灣西南部沿海地區之鹽土仍可概略歸併為旱境土。

- 極育土 (Ultisols): 在高溫多雨情況下生成的土壤,在B層中有一粘粒洗入聚積的層次(黏聚層),因此特別粘,由於強烈淋洗,故肥力低。臺灣地區之丘陵臺地上之紅色土壤大都屬此種土綱。

- 黑沃土 (Mollisols): 顧名思義,此種土壤是又黑又肥沃,土層較淺,肥力高,主要分佈在臺東縣的成功一帶。

- 淋溶土 (Alfisols): 此類土壤與極育土性質類似,但由於淋洗程度較極育土弱,或是農民在極育土上施用大量之肥料而使土壤較肥沃,因此土壤肥力較極育土高,大都分佈於臺灣西部主要沖積平原耕地中,為臺灣地區農業生產之最大產地之一。

- 弱育土 (Inceptisols): 顧名思義,此種土壤為由母質弱度化育生成之土壤,有明顯之土壤構造與顏色轉變,因此稱為"構造B層",為臺灣西部主要農耕沖積平原之土壤,或台灣丘陵地上之主要土壤,為臺灣地區農業生產之最大產地之一。

- 新成土 (Entisols): 由母質化育生成之最年輕土壤,大都分佈於高山陡峭地、河流沖積三角洲河口、新沖積平原等地,通常土層很淺或整層無變化,土壤非常肥沃,也是農業生產主要分佈土壤之一。

四、新舊分類系統的對照與未來展望

儘管美國舊土壤分類系統的名稱在民間仍有其影響力,但學術界與研究機構已普遍採用美國1975年建立的新土壤分類系統 (Soil Taxonomy)。這套新系統提供了更為精確、科學且全球通用的分類語言,有助於國際間的學術交流與研究合作。

雖然本文未能提供謝與王(1991)所繪製的台灣地區主要土壤分佈圖,以及新舊土壤分類系統的詳細對照表,但透過對各土綱特性的了解,我們可以更深入地認識台灣這片土地的多元面貌。

結語

台灣的土壤分類是一門複雜而精深的學問,它不僅關乎農業的永續發展,更與水土保持、生態環境息息相關。透過對土壤剖面、化育過程以及各類土綱特性的認識,我們能更科學地管理和利用這份寶貴的自然資源。這不僅是學術研究的基礎,更是每一位生活在台灣這片土地上的人,都值得去了解的「地下智慧」。讓我們一同珍惜這片孕育生命的土壤,為台灣的未來奠定更堅實的基礎。

各地主要土壤類型 來源:

新北市及基隆市因新北市及基隆市部分的沖積平原多已被開發成住宅區或工商業用途,故在有限的農地中以發育自洪積層紅壤母質的極育土佔有較大部分之可耕地

極育土的主要特徵為外觀偏紅色,pH值呈酸性,質地較為黏重

極育土(淡水系)

極育土(淡水系) 氧化物土(北新莊系)

氧化物土(北新莊系)極育土與氧化物土為最具代表性之土壤

主要以生產茶葉與水稻為主,土層大多很厚。

極育土(湖口系)

極育土(湖口系) 氧化物土(平鎮系)

氧化物土(平鎮系)竹苗地區竹苗地區農地之典型土壤均以屬砂頁岩母質且化育程度較弱之弱育土和新成土為主。

主要特徵為外觀呈黃棕色,質地中等。

新竹地區北側地形環境與桃園相近,亦有氧化物土之分布。

弱育土(大茅埔系)

弱育土(大茅埔系) 弱育土(福基系)

弱育土(福基系)南投縣南投縣之典型土壤包含分布在臺地及丘陵地之極育土,主要種植茶葉及鳳梨。

其他坡地區域土壤則多為化育程度較弱之弱育土和新成土。

極育土(大埔美系)

極育土(大埔美系) 極育土(陳厝寮系)

極育土(陳厝寮系) 弱育土(栗林村系)

弱育土(栗林村系)臺中地區臺中地區盆地及沖積平原的農地以砂頁岩沖積土為主要成土母質

弱育土及新成土分布面積較廣

部分為極育土,主要分佈在東側臺地地區。

極育土(陳厝寮系)

極育土(陳厝寮系) 弱育土(大肚系)

弱育土(大肚系) 弱育土(上楓樹系)

弱育土(上楓樹系)彰化縣彰化縣沖積平原以黏板岩沖積土佔最大的面積,分類上均屬弱育土或新成土

主要特性為外觀多呈暗灰色、質地較粗、pH值多屬中鹼性,另有部分河道周邊土壤深度較淺

東側八卦山臺地亦有極育土之分布。

新成土(路口厝系)

新成土(路口厝系) 新成土(濁水系)

新成土(濁水系) 弱育土(二林系)

弱育土(二林系)雲林縣雲林縣的土壤以黏板岩沖積土或黏板岩與砂頁岩混合沖積土佔最大的面積,分類上均屬弱育土或新成土

黏板岩沖積土與彰化平原土壤特性相近

雲林地區南邊混有砂頁岩之土壤則土色較為偏黃且pH值變得較低。

新成土(溝皂系)

新成土(溝皂系) 新成土(口湖系)

新成土(口湖系) 弱育土(番薯厝系)

弱育土(番薯厝系)嘉南地區位於嘉義與台南地區之嘉南平原典型土壤為屬砂頁岩沖積母質之弱育土或新成土,土壤外觀多呈黃色,pH值偏微酸性,質地中等

在較靠內陸之區域則有淋餘土之分布,其特色為質地黏重且具有大塊且堅硬的柱狀構造,俗稱「臺灣黏土」或「看天田」,過去主要種植甘蔗

嘉義平原東側丘陵地亦有極育土之分布,主要種植鳳梨

沿海地區則因高溫少雨,造成鹽分大量累積於土壤中,故歸類為旱境土

新成土(將軍系)

新成土(將軍系) 淋餘土(官田系)

淋餘土(官田系) 弱育土(崁仔頭系)

弱育土(崁仔頭系) 旱境土

旱境土高雄市高雄市平原地區的土壤與嘉南平原類似,多為屬砂頁岩沖積母質且化育程度較弱的弱育土或新成土。

特殊地「月世界」,土壤母質為泥岩沖積物,惟分類上亦多屬弱育土或新成土。

弱育土(獅頭系)

弱育土(獅頭系) 新成土(豐德系)

新成土(豐德系) 高雄月世界

高雄月世界屏東縣屏東縣沖積平原土壤型態與彰化縣類似,以黏板岩沖積土佔最大的面積,分類上屬弱育土或新成土。

外觀多呈暗灰色、質地較粗、pH值多屬中鹼性。

屏東地區之老埤臺地則有極育土之分布,主要種植鳳梨。

極育土(老埤系)

極育土(老埤系) 弱育土(五魁寮系)

弱育土(五魁寮系)宜蘭縣宜蘭縣蘭陽平原土壤型態與彰化縣類似,以屬黏板岩沖積母質且化育程度較弱的弱育土或新成土。

大部分區域因地下水位較高,故大多排水不良,並具有明顯的氧化還原形態特徵。

新成土(大福系)

新成土(大福系) 弱育土(淇武蘭系)

弱育土(淇武蘭系) 土塊表面氧化還原斑紋

土塊表面氧化還原斑紋花東地區花東地區土壤母質係以火成岩或變質岩為主,除常見之新成土、弱育土與極育土外,亦有黑沃土與膨轉土之分布。

黑沃土之特性為表層土壤富含有機質,外觀偏黑色,土層較淺,肥力高。

膨轉土則因含有較多膨脹性黏土礦物,故會隨含水量之變化而產生膨脹收縮的特性。

膨轉土(永豐系)

膨轉土(永豐系) 黑沃土(三台系)

黑沃土(三台系) 新成土(瑞穗系)

新成土(瑞穗系)陽明山國家公園地區陽明山國家公園地區土壤之母質係來自於火山噴發的碎屑及火山灰,故在分類上歸類為灰燼土

主要特性為表土富含有機質,顏色偏暗、很輕(總體密度相對較低)、保水力高、pH值呈酸性且無定型物質含量很高

鄰近陽明山火山群之關渡平原區域土壤亦保有少部分火山灰之特性,故對於砷有很好的吸附能力。

高山地區臺灣高山地區因坡度陡峭且沖蝕快,故多無穩定化育的環境,故土壤在分類上多屬弱育土或新成土

惟在某些平坦區域,因環境冷涼潮濕且淋洗作用強烈,會出現具有明顯漂白層及淋殿層的淋澱土,主要分布於阿里山及太平山等地

在高山地區的湖泊周圍,因長期處於浸水狀態,故亦有發現有機質土,其主要特徵為具有大量累積之有機質,顏色多偏黑色

阿里山淋澱土

阿里山淋澱土 鴛鴦湖有機質土

鴛鴦湖有機質土原文網站: 更多文章歡迎至原PO網站瀏覽

延伸閱讀(同類文章)

延伸閱讀(同類文章)

沒有留言:

張貼留言

留言須經管理員審核,請注意禮儀和法律規範,避免人身攻擊而觸法。